2009年4月30日

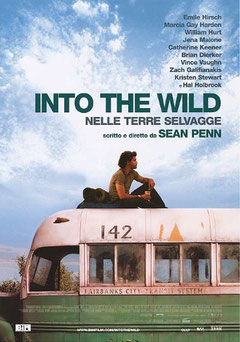

「イントゥ・ザ・ワイルド」

<INTO THE WILD>

2007/アメリカ

監督:ショーン・ペン

主演:エミール・ハーシュ/ マーシャ・ゲイ・ハーデン /ウィリアム・ハート

は、鑑賞者がどちらの視点に立つかにより、はっきりと意見がが分かれる。ひとつは、独立心旺盛で形式や建前からの拘束を否定する青年。もう一方は、建前や虚構が渦巻く現実の社会の中で生計を営み家族を養っている子供を持つ親の視点。

青年から挑戦や冒険という言葉を奪ってしまったならば、若いというだけのただの若年者になってしまう。未知なる物への憧憬と畏怖を持ち、対象物に向かっていく、そんな大きな気概とバイタリティを持っているのが、"青年"だと僕は思っている。

この作品の主人公である22歳の青年は、前触れもなく、突然、建前の社会や家族から姿を消してしまう。その目的はアメリカを縦断しアラスカへ向かい、彼の考える"生"を手に入れることだった。アラスカにたどり着くまでに、彼の心は、さまざまな人たちとの出会いにより、豊かになり満たされていく。

1年以上をかけて目的地のアラスカに到着するが、アラスカでの4ヶ月に亘る生活の果てに待ち受けていた結果は、彼の意に反する不本意な死だった。アラスカでの悲劇が起こるまでは、彼の目的である"生"を実感し、その生活がいつまでも継続するものと思っていたに違いない。

確かに、最悪の死を迎えてしまったことは悲劇である。しかし、青年にとって、旅を敢行せ"生"を感じることなく生きて行くことを選んでいたとしたら、彼にとっては、それでも死よりは、まし、だったのだろうか。

青年期を過ぎた人たちが口にする、[今の青年期に "生"を感じられないとしても、それは一生続くものではなく、必ず"生"を実感できる何かに出会える]、という考え方は、至極もっともなのではあるのだが、青年期の真っ只中にいる彼らには、まさに、"今"こそがすべてに思えることは、また事実でもあるだろう。

親の努めはいくつもあるが、そのひとつには、見守る、というのがあるだろう。子供のたてた計画や行動が浅はかで脆弱で無謀であったとしても、犯罪性がない限り、多少の助言はするにしても、多く口出しはせず、まずは思うようにやらせてみることが大切だろう。もちろん親にとっては相当の忍耐力が必要になるのだが・・・。

しかし、この作品のように突然何の連絡もなく消えてしまい、その後の連絡も一切ない、というのは、いくら青年とはいいながら、あまりにも無分別過ぎる。この作品では、そもそも親子関係に問題があることも描かれているのだが、こような背景の中で展開されていく作品、という全体認識は必要だ。

ロードムービーとしては、さまざまな"歪み"が描かれている重い作品だった。それらの歪みは、決して絵空事ではない。どこにでも落ちていそうな軽い歪みから深度のある歪みまでが、作品のいたるところに散りばめられており、思考の活性化が非常に求められる見ごたえのある作品だった。

映画通り1丁目2番地

映画通り1丁目2番地