2013年7月27日

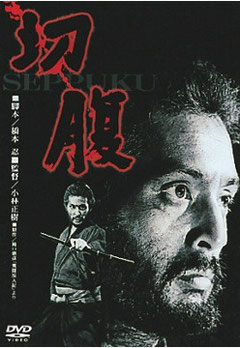

「切腹」

1962/日本 監督:小林正樹

主演:仲代達矢/丹波哲郎/三國連太郎/佐藤慶

を観、仲代達矢、丹波哲郎、三國連太郎の畏怖堂々とした存在感、そして威厳に満ちあふれたそれぞれの演技と、後半にいくにつれ次々と事実が明かされていく法廷サスペンス的な手法に脱帽した。カンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞したのもなるほど頷ける。

<作品概要 松竹DVD倶楽部>

【寛永7年。井伊家の屋敷に津雲半四郎と名乗る浪人が訪れ、庭先を借りての切腹を申し出た。これは、生活に困った武士の当世流のたかりなのである。井伊家の家老は、しばらく前にも同じような申し出をした若い武士のことを思い出した。庭の真中で切腹に臨む半四郎。介錯人に不服を漏らすその口から、意外な事実が吐き出される。そして半四郎の娘婿の悲劇など、次々と人間性を抑圧する武士道社会の虚飾と残酷さが暴かれていった・・・。】

井伊家の庭先という狭い空間で行われる切腹劇が、ここまで奥行きの深い作品であるとは思ってもみなかった。

主人公、津雲半四郎の台詞にこの作品の深さがが凝縮されている。

「武士の面目などと申すものは、単にその上辺だけを飾るもの」

半四郎が言いたかったことはこうだろう。

~井伊家が、いわゆる"武士"という体面を維持するためだけに切腹という行為を娘婿に無理強いしたこと、娘婿が切腹の前にしばしの時間の猶予を願いでても誰一人その理由を聞かなかったこと、なぜそう願いでたのか、ということに誰も思いを馳せることができなかったこと、そして、竹光で切腹をさせたことは、真の武士道にあらず。

武士は食わねど高楊枝的な武士の像を守るためだけ、あるいは、実際は霞だけでは生きていけないことがわかっていても、虚構に近い武士像を優先させたこと、詰まるところ、人としての情けや哀れみ、思いやりの心をもてないものは武士ではないし、武士道の真髄を理解していない~

半四郎がこのような思いにいたったのには理由がある。

十日ほど前、亡骸になった娘婿が我が家に運び込まれる。竹光で切腹したことが判明する。そして、娘婿が武士の魂である刀を手放し生活費に充て妻子を守ろうとしていたことをそのとき知る。自分の刀を床にたたきながら娘婿の亡骸を目の前にした半四郎の台詞が、

「こんなものを大事にして、しがみついて…」だった。

孫が高熱で瀕死の状態でも、この一家はお金がないため医者を呼ぶこともできない。そのような状況にもかかわらず、判四郎は自分の刀だけは、"武士"だから、というだけの理由で売り払うことはなかった。

「武士の面目などと申すものは、単にその上辺だけを飾るもの」という台詞が口をついたのは、このような理由からだった。

最後は切りあいになり四人の命を奪い八人に重傷を負わせた後、判四郎は自ら腹を切り、かつ、銃弾を受け命を絶たれる。

切腹劇が終わり最後のシーンでは、井伊家家老の斎藤勘解由が井伊家と武士の面目を保つために、家来が殺されたという事実の口外を禁じ、病死扱いとすることを部下に告げる。

そして、判四郎はあくまでも正式な切腹により命を絶ったとの申し合わせをする。

斎藤勘解由は虚偽報告を江戸城の老中に行い3日後には、お世継ぎ様から賞賛のお言葉をいただき幕が閉じる。

時代考証も内容も異なる作品ではあるが、「切腹」のエンディングは、1952年に制作された黒澤監督の「生きる」を思い出させる。

癌が判明し余命わずかと知った初老の公務員が、市民のために下水溜まりの埋め立てと小公園建設を成し遂げるという物語だが、主人公が亡くなった後の市役所には、市民のために働く公務員ではなく行政という面目を慮る人々たちの集団に戻ってしまう。

「切腹」「生きる」のような作品を僕は名作と呼ぶ。

映画通り1丁目2番地

映画通り1丁目2番地